Sebastian Grady affiche 27 ans d'expérience du secteur logiciel, notamment dans le service client, les ventes et le marketing, la maintenance. Il a été président et COO de Altus Corporation où, durant son mandat, l'entreprise a connu une croissance de 500 % sur six ans. Auparavant, il a été président et COO de Saba Software et avant cela encore vice-président et général manager chez Peoplesoft. Il a rejoint Rimini Street il y a neuf ans.

Pour expliquer pourquoi le statu quo n'est pas une option, Sebastian Grady développe la notion de "dette technique" (Technical Debt) et subséquemment de comment libérer des fonds pour financer l'innovation IT. Bon... s'agissant de Rimini Street, on a un peu une idée d'emblée. Mais écoutons le dirigeant : "la concurrence est si féroce que si l'on fait du sur place on se fait dépasser", déclare-t-il.

Démonstration

Selon une étude de Deloitte en 2019, portant sur des entreprises européennes et sur la manière dont les technologies numériques sont de nature à stratégiquement améliorer l'innovation, 88 % des répondants souhaitent augmenter leur budget consacré à l'innovation. Elles sont 92 % à considérer les nouvelles technologies comme un déclencheur de cette innovation. L'étude dépeint un "nouveau monde connecté" d'expériences clients forçant toutes les entreprises à se réinventer au travers de nouveaux modèles d'affaires, de l'amélioration de la valeur des offres on encore de l'engagement client. La question est "comment réaliser ces investissements dans le numérique avec le budget existant ?". "Typiquement, les DSI passent 90 % du budget IT dans le run et dans les améliorations de l'existant, ce qui ne laisse qu'un petit 10 % du budget pour la 'transformation', c'est-à-dire pour les investissements dans les nouvelles technologies et les innovations se traduisant par un avantage concurrentiel et de la croissance", estime Sebastian Grady. "Ce modèle de budget n'est plus viable. Les choses doivent changer".

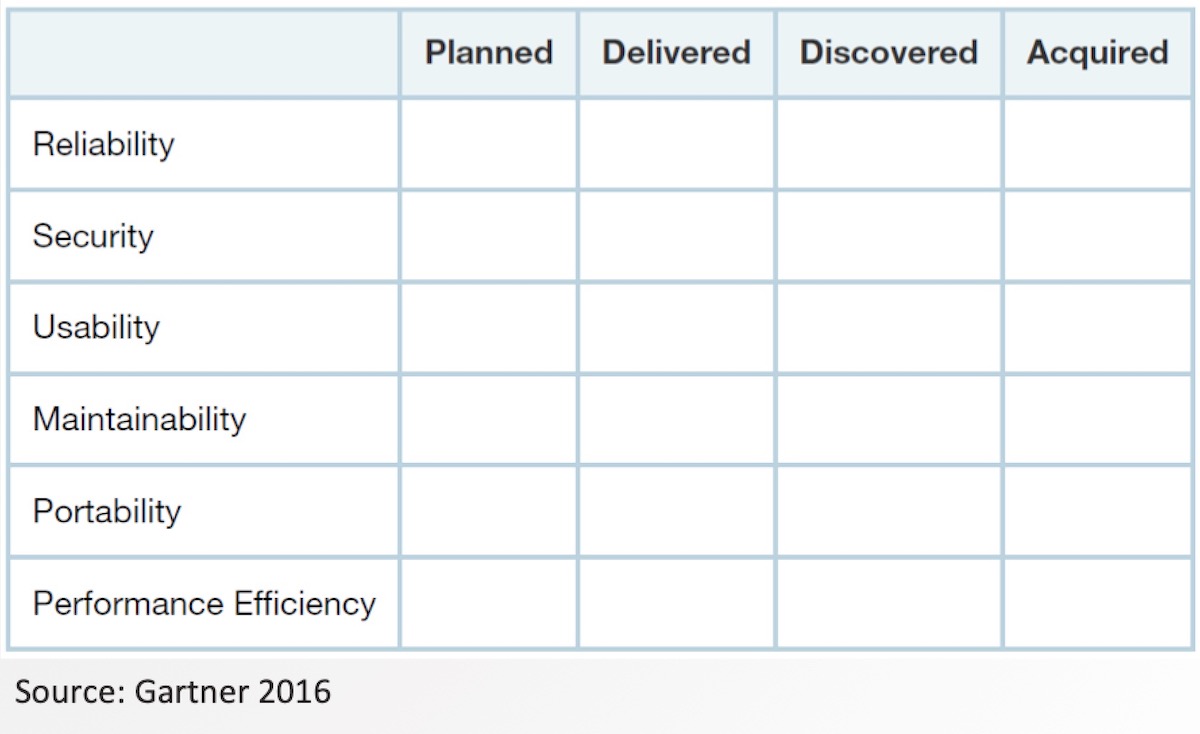

Et la dette technique, dans tout ça ? "Au cours de me études, on m'a toujours dit que la dette technique résultait du 'mauvais code'. En fait, c'est un peu plus complexe que cela", raconte le dirigeant. Il prend l'exemple du tableau de Gartner du schéma 1 : "on y trouve des spécifications techniques comme la fiabilité, la sécurité ou l'efficacité de la performance sur l'axe vertical pour les quatre types de dettes techniques : 'planifié (Planned)', 'livré (Delivered)', 'découvert (Discovered)' et 'acquis (Acquired)' sur l'axe horizontal. Un exemple de dette technique livrée dans le domaine de l'efficacité de la performance serait que voua aviez prévu de supporter 2 000 utilisateurs concurrents sur 6 serveurs, mais qu'en cours de projet vous vous êtes rendu compte qu'il fallait en réalité 20 serveurs. C'est une dette technique de laquelle il est possible de s'accommoder. Dans le monde agile, où le code est sans cesse refactoré, la dette technique est observée à la loupe".

Schéma 1

(cliquez pour agrandir)

Schéma 1

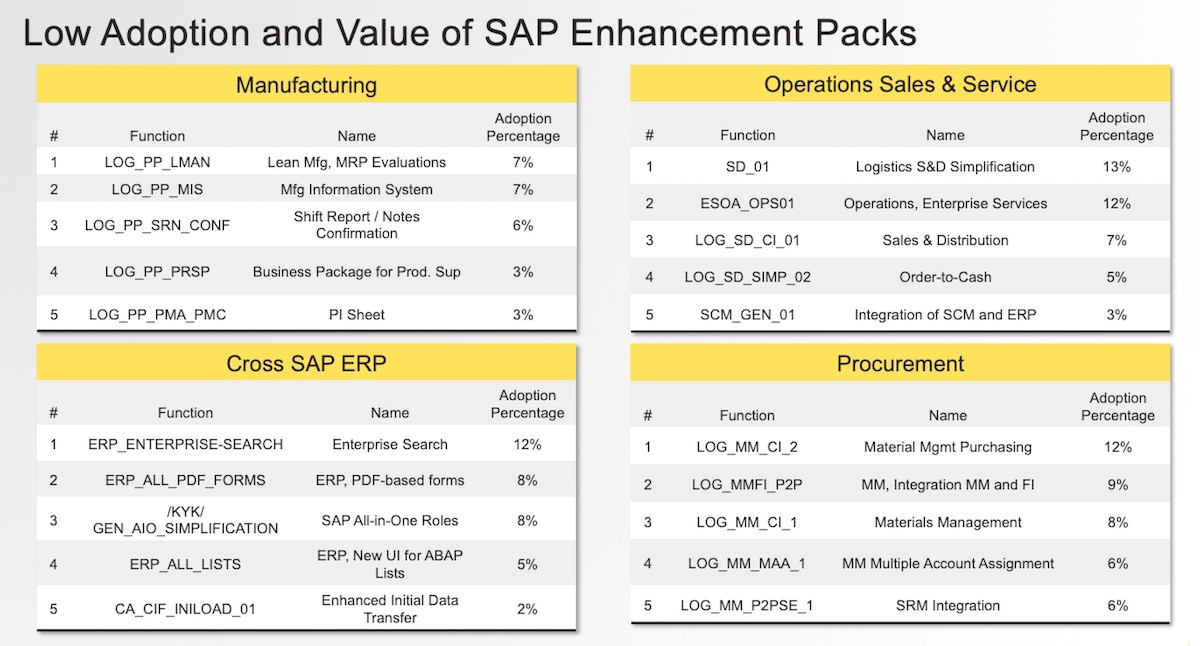

(cliquez pour agrandir)Dans le monde de l'ERP, SAP et Oracle en tête, "on parle là de logiciels qui ont 30 ou 40 ans d'âge, matures, dans lesquels l'innovation est très limitée dans les nouvelles versions. Mais les éditeurs poussent quand même toujours leurs clients à dépenser des millions dans la maintenance annuelle et dans les mises à jour, pour un ROI très faible. Voilà une dépense que l'on peut éviter ou tout du moins réduire drastiquement pour réallouer ces fonds à l'innovation". Et d'illustrer son propos par une analyse réalisée par la société Panaya, qui se spécialise dans les mises à jours de SAP (voir Première conférence utilisateur pour Panaya France). "Ils ont étudié l'utilisation des nouvelles fonctionnalités contenues dans le "SAP Enhancement Pack 6" et ont établi que ce code n'était en réalité que très peu utilisé. Le schéma 2 montre les programmes les plus exécutés le sont 13 % du temps. Ainsi, nous faisons ces mises à jour en pensant en tirer des bénéfices, mais le code n'est même pas exécuté ! Il faut quitter la roue de l'écureuil et cesser de dépenser des millions en mises à jours inutiles et injecter ce budget dans l'innovation", conclut Sebastian Grady.

Selon lui, les organisations devraient se focaliser sur les innovations qui "déplacent le curseur", c'est-à-dire celles qui sont de nature à augmenter le chiffre d'affaires, réduire les coûts et regagner des parts de marché. "Les mises à jour d'ERP massives ou les remplacements complets d'installations ne sont pas de nature à 'déplacer le curseur'. Laissez donc votre système ERP en place et agissez autour, à partir d'innovations issues des nouveaux leaders de l'industrie logicielle". Et voilà où la proposition de valeur de Rimini Street prend tout son sens, selon son président.

Schéma 2

(cliquez pour agrandir)

Schéma 2

(cliquez pour agrandir)Pour étayer ses propos, à l'occasion du récent Gartner Symposium de Barcelone, Sebastian Grady était venu accompagné de deux de ses clients, Patrick Eymard, directeur des opérations de SI-nerGIE et Simon Lytton, senior director, produits et technologie, de BrandSafway, dont les témoignages ont bien entendu été dans son sens.

Rester pragmatique

Car bien que payant mieux ses ingénieurs support, Rimini Street reste bien moins cher que le support des éditeurs, tout en offrant une meilleure qualité de service (voir Externaliser le support de son ERP et Aller au-delà du support pour plus d'information à ce sujet). C'est du moins l'argumentaire commercial de l'entreprise, construit sur la base des coûts moyens de la maintenance facturée par les éditeurs en comparaison à celle payée par plus de 70 clients de Rimini Street. Sur cinq ans, un client "standard" payerait de l'ordre de deux millions de maintenance, à quoi il faut ajouter le coût des mises à jour majeures, ce qui double la mise, soit quatre millions, ou 800 000 euros par an sur cinq ans. En outre, la maintenance des spécifiques n'étant pas incluse dans le support de l'éditeur, il convient, selon Sebastian Grady, de rajouter 600 000 euros annuels. "Enfin, à chaque fois que Oracle ou SAP résout un problème, la solution est intégrée dans une nouvelle release ou dans un pack de support ou d'amélioration, ce qui engendre quelque 600 000 euros en tests de régression inutiles", assure le dirigeant.

Sebastian Grady, président de Rimini Street

Sebastian Grady, président de Rimini StreetRimini Street préconise donc de tirer le maximum de son SI existant, en lui en confiant la maintenance plutôt qu'à l'éditeur. L'entreprise vient en outre de lancer de nouveaux services, allant au-delà du simple support logiciel et incluant les bases de données, le middleware (voir Rimini Street annonce la disponibilité d'Application Management Services (AMS) pour la base de données et les applications Oracle) et ne compte pas s'arrêter là.

Quant à S4/HANA et à l'arrêt de son support pas SAP en 2025, "S4/HANA sera sans doute au top un jour. Probablement dans cinq ans. Mais pas aujourd'hui. De plus, il n'est pas – ou pas encore – aussi riche fonctionnellement que ECC", estime Sebastian Grady. "Les entreprises doivent se tenir à une roadmap business, pas à une roadmap dictée par l'éditeur".

L'idée semble faire son chemin, même s'il est difficile d'obtenir des chiffres par pays de la part de Rimini Street. Côté clients, en France, outre le spécialiste des infrastructures informatiques SI-nerGIE, déjà cité, on peut mentionner le leader des géosciences CGG, Vinci Énergies ou encore le distributeur Schiever parmi les entreprises qui lui font confiance. Ajoutons-y par exemple le géant de la pharmacie allemand Merck, l'entreprise ferroviaire suédoise Green Cargo AB ou la multinationale d'ingénierie Smiths Group plc. Au total, ce sont plus de 2 000 entreprises de par le monde qui lui font confiance. Nul doute qu'ils pèseront dans la balance en 2025... et après.

Benoît Herr

l'information professionnelle des progiciels de gestion intégrés

l'information professionnelle des progiciels de gestion intégrés